Jemand kann den Geschmack eines Spitzenweins dankbar verkosten und ihn trotzdem auch chemisch analysieren; Wahrheit des Ganzen und Richtigkeit im einzelnen stören einander nicht. Ähnlich glaube ich nach wie vor an meine göttliche Berufung zum Priestertum und meine doch, einige der Faktoren zu kennen, die zu jenem Entschluß führten. Als Schüler des Augsburger Benediktinergymnasiums St. Stephan hatte ich eine Reihe von Priestern hochgeschätzt. Die philosophischen und theologischen Bücher in der Bibliothek der Studentengemeinde zogen mich unvergleichlich mehr an als meine Pflichttraktate über Erbrecht und Strafprozeß. Überdies hatte P. Mariaux - wohl weil ich ihm gar zu linkisch und weltfremd vorkam - mich autoritativ zu einem Tanzkurs abgeordnet. Den brach ich jetzt erleichtert ab.

Nie vergesse ich die Freude des ersten Mainachmittags im Bamberger Priesterseminar. Hinter hoher Mauer wohlgeborgen, lese ich unter rotblühenden Bäumen ein Buch von Guardini und weiß: Das ist nicht mehr bloß deine Lust, sondern von jetzt an auch deine Pflicht. Alter und neuer Mensch im Einklang - da fühlt einer sich doppelt lebendig. Gegen Ende des ersten Semesters läßt der Regens mich rufen und eröffnet mir mit ernster Miene: "Wir haben Sie beobachtet und sind zu dem Beschluß gekommen, daß Sie nicht bei uns bleiben." Doch ehe der eisige Guß mich erstarren läßt, folgt ihm der heiße: "Vom Herbst ab schicken wir Sie ins Germanikum nach Rom."

Dort durfte ich neun Jahre verbringen, vom 20. bis fast zum 29. Geburtstag. Von dieser so erfüllten Zeit läßt sich auf wenigen Seiten nicht angemessen berichten. Um das Bild nicht zu verfälschen , müßten neben den erzählbaren Geschehnissen auch die unzähligen trockenen Vorlesungsstunden stehen (die Unterrichtssprache war Latein in den buntesten Dialekten) oder etwa die nächtlichen Mücken (akustisch vom harmlosen O-Bus kaum zu unterscheiden) während der Sommerwochen vor den Examina.

Die Kollegsgemeinschaft begann schon während der Bahnfahrt nach Rom. Als der Zug am Brenner hielt, lieferten Hans Medele und ich uns eine kleine Schneeballschlacht. Während der Allerheiligenlitanei bei der Priesterweihe sechs Jahre später lagen wir nebeneinander am Boden ausgestreckt. Wieder zwölf Jahre danach, im August 1974, als ich in Spanien die Familie meiner Frau kennenlernte, ist Hans Medele am Matterhorn tödlich abgestürzt. Miteinander haben wir vor Prüfungen Begriffe gepaukt, im Ferien-Paradies San Pastore Theater und Handball gespielt oder Lebensrettungsübungen gemacht,

Der Begriff dieser "geschichtlichen Oberfläche" stammt, glaube ich, von Ambrosius, kam jährlich im Brevier vor und war einer der Lieblingsausdrücke unseres Spirituals. 67 Jahre zählte P. Klein, als ich 1956 ins Kolleg eintrat, war also einer der ältesten Hausbewohner und zugleich von mitreißender Jugendlichkeit; denn "ewiges Leben heißt: Tag für Tag neues Leben!" Ein Teil der Kommunität war von ihm begeistert, andere kamen mit ihm nicht zurecht.

[Zusatz 1996: Schnell verlor ich im Germanikum meine kirchliche Naivität, die ich durchs bayerische Benediktinergymnasium und ein paar Semester Jura hindurchgerettet hatte. Angewidert von Intrigen, Zynismen und geistlosen Realitäten um mich her, schütte ich eines Tages während des vorgeschriebenen Gespräches mit dem Spiritual meine Empörung vor ihm aus. Ruhig hört der alte Mann zu, an die 68 war er damals, erst im Januar 1996 sollte er 106jährig sterben. Dann fragt er mit seiner unvergeßlichen Stimme: "Sagen Sie mal, wer hat denn Jesus ans Kreuz gebracht?" Ich antworte, was man als Christ so weiß: Die Hohenpriester, die Schriftgelehrten. "Ja," nickt er, "die religiösen Autoritäten. Und so muß es immer bleiben."]

Im Rückblick kommt er mir wie ein knorriger Zenmeister vor; er hatte eine Zeitlang in Japan verbracht, wenn ich nicht irre, die Sophia-Universität der Jesuiten in Tokio mitgegründet. Er lehrte uns die geschichtliche Oberfläche von dem in ihr Verborgenen kritisch zu unterscheiden. Kam man mit irgendeinem Projekt zu ihm, auf das man entsprechend stolz war, so hörte man als Antwort ungefähr: "Sehr schön, das ist nicht nichts. Aber das macht es nicht." "Ja, was macht es denn?" - "Das wissen Sie doch: Glauben, Hoffen und Lieben." - "Und wie weiß ich, daß ich das tue?" "Das Wissen macht es nicht." Knirschte einer dann, das sei doch ein circulus vitiosus, dann mochte der "Sprit" heiter lächeln: Nein, circulus vitalis.

Soweit es an Pater Klein lag, ließ er uns aus dem wirbelnden Kreis des Heiles nicht ausbrechen in die geruhsame Oberflächlichkeit dessen, der "sein Sach", gar seinen Gott, auf etwas gestellt hat und meint, dies mache es nun. Als bei Tisch ein Bischof ihm vorhielt, seine offene Kritik an kirchlichen Wunden sei nicht angebracht, soll er geantwortet haben: "Wissen Sie, Exzellenz, ich möchte den jungen Leuten eine große Liebe zur Kirche beibringen, - aber keine Illusionen." Nach einem Rektorenwechsel erfuhr das Kolleg schmerzhaft das Neue-Besen-Prinzip. Die aufgescheuchten Gemüter zu beruhigen, legt der Spiritual uns am Abend das morgige Sonntagsevangelium aus: Wen sehen wir da? Den guten Hirten und seine Schafe. Er kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Wen sehen wir im Evangelium nicht? Den braven deutschen Schäferhund, der wild um die Herde herumbellt. Den braucht es nicht. Ich kenne die Meinen, sagt der gute Hirt, und die Meinen kennen mich. Nun, seither hat Christi Herde manche noch gewaltigeren Schäferhunde ertragen, deutsche und andere.

Pater Kleins befreiende Freiheit war von tiefer Kirchlichkeit getränkt. Zur regelmäßigen Beichte hat er uns ernst ermahnt: "Wie wollen Sie später den Menschen die Beichte abnehmen, wenn Sie selber nicht beichten?" Jeden Samstag konnte man auf dem Gang vor seinem Zimmer im 4. Stock die Studenten gesenkten Hauptes wandeln sehen. Wenn ich jetzt, nach so vielen Jahren, durch eheliche, kindliche oder kollegiale Kritik mit der Nase wieder einmal auf irgendeinen alten Seelenschmutz gestoßen werde , dann ist sofort jenes Grundgefühl von damals wieder da: das ätzende göttliche Gericht über ein verkorkstes Selbstprogramm, zusammen mit der Hoffnung auf Verzeihung und erlösende Neuprogrammierung. Gegen ein verbreitetes Vorurteil bin ich deshalb überzeugt, daß verheiratete Priester mit ihren Ehekrisen eher fruchtbar fertig werden müßten als Männer ohne solches geistliches Training. Wer so oft auf absolute Kritik geschaltet war wie eifrige Seminaristen es sind, der hält das göttliche Richten (das ja stets Hinrichtung und Herrichtung in einem ist) auch dann willig aus, wenn es sich der Zornrede einer Frau als seines Mediums bedient.

Jeden Morgen gingen wir in unseren roten Talaren über die Piazza Barberini und an der Fontana di Trevi vorbei zur "Schule", der päpstlichen Jesuiten-Universität Gregoriana. Dort lehrten und studierten Leute (genauer: Männer) aus Dutzenden von Nationen. In den viertelstündigen Vorlesungspausen ging ich am liebsten mit dem oder jenem neugewonnenen Kameraden auf und ab , den Horizont erweiternd und Fremdpsrachen übend. Nazario aus Mallorca lehrte mich Spanisch , José Ferreira und Antonio Flecha aus dem "Frommen Brasilianischen Kolleg" brachten mir etwas von ihrer wohllautenden Sprache bei; das kommt mir derzeit, wenn ich Leonardo Boff und andere Befreiungstheologen übersetze, gut zustatten.

Für meine wichtigste Bekanntschaft aus solchen Viertelstunden halte ich Philippe Fanchette, einen Halbinder von der Insel Mauritius, der im französischen Kolleg wohnte. Was mag aus ihm geworden sein? Pfarrer, Bischof, Professor, Vater, Rebell? Seit zwanzig Jahren ist der Kontakt unterbrochen. Ihm verdanke ich zum einen den Hinweis auf Gregor Palamas, den Athosmönch und Kirchenlehrer der Orthodoxie, vor allem aber den lebendigen Zugang zur Weisheit Indiens. Hin und wieder brachte Philippe Samisdat-Literatur mit, getippte Blätter ohne Imprimatur. Eine wunderschöne Frechheit daraus blieb mir im Gedächtnis: "Warum hat das Christentum sich in Europa ausgebreitet und nicht in Indien? Weil Gott eben, wie Paulus schreibt (1 Kor l,27), das Dumme der Welt erwählt hat, um die Klugen zu beschämen, und das Schwache der Welt erwählt hat , um das Starke zu beschämen." Für den bildungsstolzen Europäer war das eine einigermaßen überraschende Perspektive.

Eines Tages nahm Philippe mich zu Raimund Panikkar mit, damals Studentenpfarrer an einer staatlichen Hochschule in Rom. Er erklärte uns, daß er zugleich Hindu und katholischer Priester sei, und daß der Hinduglaube jenseits der biblischen Kategorien Heidentum - Judentum - Christentum stehe als etwas ganz Eigenes, christlich noch kaum Bedachtes. Er führte uns in des großen Schankara A-dvaita (Nicht-zwei)-Wahrheit ein und wies uns auf Meister Eckhart hin - Figuren, die im Gregoriana-Lehrplan so wenig vorkamen, daß sie nicht einmal als adversarii zerschmettert wurden. Der Begegnung mit Don Raimundo verdanke ich es, daß ich die indische Weisheit aus Quellen trinken durfte und nicht auf Guru-Limonade angewiesen bin. In unseren Jahrzehnten, da der Planet geistig zusammenwächst, gehört die Polarität zwichen der all-toleranten, geschichts-inseitigen Selbstmystik Indiens und dem christlichen Leib des einmaligen göttlichen JA zu jenen fundamentalen Spannungen, deren Balance gelingen muß, sollen die Bewohner von Terra an ihrer Seele gesund werden.

Eine weitere heilsnotwendige Polarität ist die von Vater und Mutter. Lange bevor es so etwas wie feministische Theologie gab, stieß ich völlig unvermutet auf die Spur der Göttin und lernte, "Mutter Unser" zu beten. Das kam so: 1961 las an der Gregoriana der Kanadier P. Lonergan SJ den Traktat 'De Deo Trino''. Unvergeßlich, wie er in breit-englischem Latein zusammenfaßte: 'Es gibt also in Gott fünf Notionen, vier Relationen, drei Personen, zwei Hervorgänge, einen Gott - und kein Begreifen.'' Sein strenges, an Thomas und moderner Wissenschaft geschultes Denken war vielen zu abstrakt: abschätzig sprach man von Trinitätsmathematik.

Eines Sonntagnachmittags spüre ich Lust, mich in diese Ableitungen zu vertiefen. Thema sind die Hervorgänge des Sohnes aus dem Vater und des Geistes aus Vater und Sohn. Ich "rechne'' P. Lonergans Beweisgänge nach - und stutze. Sie stimmen, alles ist logisch und korrekt. Nur: Es ließe sich ebenso gut und mit demselben Recht genau andersherum auch argumentieren. Kein Wunder; schließlich ist Gottes dreieiniges inneres Leben von höchster Schönheit und allseitigster Sinnfülle. Das Ergebnis allerdings verblüffte mich: Filius a Patre Spirituque. Wenn der Sohn aber nicht nur vom Vater ausgeht, sondern auch vom Heiligen Geist, was anderes ist "dieser'' dann als des Logos und unsere göttliche Mutter?

Abenteuerliche Wochen folgten: der Weg von spielerisch-rationaler Hypothese zu herzlich verspürtem, existentiell gewagtem und kirchlich verantwortetem Glauben. Im Kolosserbrief (1,13) las ich von Christus als dem "Sohn der Liebe" Gottes, das war jetzt keine blumige Rede mehr, sondern höchst präzis gesagt: Sofern die Heilige Liebe sich vom Vater auf den Sohn richtet, geht Sie diesem vorauf und darf Mutter heißen: ihr anderer Aspekt ist die Gegenliebe vom Sohn zum Vater zurück, und beide Lieben sind eins. - Als ich P. Lonergan meinen Fund mitteilte, sprach er sich dagegen aus. Die Zeit für die Göttin war in der Öffentlichkeit der Kirche noch nicht da.

Privat aber betete ich zu IHR, auch beim Brevier: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und der Heiligen Liebe.

[Dieses Lied ist nur so zu verstehen, richtet sich allerdings schon mehr an die FREUNDIN als die Mutter. Die Melodie ist ein italienisches Liebeslied, das wir im Kolleg gern abends sangen ("Era sera d'un giorno di festa"), der Text stammt vom Kaplan zwischen Zölibat und Ehe, bei der Aufnahme mitgesungen hat im November 1969 Renata Hofmann.]

Das traute ich mich um so eher, als damals Weihbischof Josef Zimmermann von Augsburg eine Zeitlang im Germanikum wohnte und meine These ernstnahm. Er hatte bereits 1941 - in einem Samisdat-Heft mit Druckerlaubnis - den Heiligen Geist als die schenkende Liebe von der begehrenden Liebe als ihrem Gegenpol unterschieden: ''Jedermann weiß, daß das 'männliche' und das 'weibliche' Lieben zwei ganz verschiedene Arten von Liebe sind, daß beide zusammen erst die ganze Liebe ausmachen. Warum hat dies keiner theologisch-spekulativ ausgewertet? Der Mensch ist Gottes Ebenbild, nicht bloß der Mann oder bloß das Weib. Was darf es uns wundern, wenn sich in Gott beide Arten der Liebe finden, ja daß gerade die Gegensätzlichkeit dieser beiden sich wunderbar ergänzenden Liebesformen personenbildend ist?''

Hier fehlt zwar das Wort 'Göttin', der Begriff aber ist da, deutlich genug, in einem Buch mit Imprimatur vom 27. April 1949. Doch schlug Zimmermanns These keine Wellen, bis heute nimmt die Theologenzunft ihn nicht zur Kenntnis, obwohl ihm die tiefste , unausreißbarste (weil trinitarische) Verankerung der feministischen Glaubenswahrheit gelungen ist. Von der Christenheit ergriffen, wird diese den männischen Kirchenapparat hoffentlich radikaler umgestalten als jede Reformation bisher.

In die Spannung zwischen Religion und Atheismus riß mich nicht die Begegnung mit bestimmten Menschen, sondern mit einem philosophischen Rätsel hinein. Das Denken der Hochscholastik , insbesondere des heiligen Thomas von Aquin, bildete den Rahmen, innerhalb dessen wir ausgebildet wurden. Später verargte ich es dem System, daß es so viel anderes ausblendete. Jetzt bin ich ihm wieder dankbar; denn von den Gipfeln des 13. Jahrhunderts aus lassen andere Gipfel sich besser erblicken als aus dem Dunst niedriger Unverbindlichkeit. Der scholastische Gottesbegriff esse subsistens (in sich stehendes Sein) hatte mich überzeugt. Wie unendlich zweideutig dieses Denkzeug ist, ging mir am 7 Dezember 1959 in einer Einsicht von solcher Wucht auf, daß ich an jenem Abend lang auf der Terrasse hin und her stürmte und in der Folge siebzehn Jahre brauchte, bis ich (im Buch "Gott Du unser Ich") das Eingesehene verständlich mitteilen konnte. Der erste Mitteilungsversuch lief ins Leere. Auf einem Blatt von damals heißt es knapp:

a) Gott ist das Sein, ich bin, Gott ist ich.

b) Gott ist das Sein, ich bin nicht das Sein, ich bin nicht Gott.

Gott ist also ich, aber ich bin nicht Gott ... Nun sind aber sowohl "Gott" als auch "ich" keine Genus-Begriffe, sondern konkrete Namen. Werden solche jedoch voneinander affirmiert, so darf ich sie vertauschen. Ich darf darum auch so ausdrücken: a) ich bin Gott b) Gott ist nicht ich. Damit widersprechen beide Wahrheiten sich ins Angesicht, wenn ich die Erstform der einen mit der Umformung der anderen zusammenbringe. Als ich mit diesem Zettel zu Mitstudenten und Hausautoritäten ging, spürte ich wenig Verständnis und schloß ihn weg.

Diese Polarität zwischen dem selbstsicheren Linken (der seinen Lebenssinn im eigenen Ich findet) und dem frommen Rechten (der sich von DIR, Gott, abhängig weiß) hat mir das Gleichnis der beiden verlorenen Söhne allmählich metaphysisch aufgeladen: Im Älteren liebt der Vater die Hingabe, im Jüngeren die Selbständigkeit.

In eine praktische Krise hat diese Spannung mich bei einem an sich lächerlichen Anlaß gebracht. Weil jeder Durchbruch zur Einheit beider Pole dieselbe typische Struktur zeigt, die sich auch bei ernsthafteren Krisen vollzieht, deshalb will ich das kleine Erlebnis hier doch erzählen.

Solange ich noch nicht zum Brevier verpflichtet war, hatte ich die Psalmen gern nach dem kraftvollen Text von Martin Buber gebetet. Plötzlich war es dann soweit: Unter der Drohung, in schwere Sünde zu fallen, mußte ich täglich genau vorgeschriebene Texte rezitieren, und natürlich in der "Sprache der Kirche", auf lateinisch. So schrieb das Kirchenrecht es vor, weil nur approbierte Ausgaben zugelassen waren. Galten meine lieben Buber-Psalmen wirklich nicht? Ein subtiles Moralprinzip kam mir zu Hilfe: "Ein in sich leichter Umstand kann nicht schwer verpflichten." Die Sprache des Gebets ist aber doch wohl, wenn einer im stillen Zimmer allein vor Gott steht, nur ein leichter Umstand!

Mit dieser These wandte ich mich im November 1961 (ein Jahr vor Beginn des Konzils) an Pater Zalba, unseren spanischen Moralprofessor. Widerlegt hat er sie nicht, angenommen auch nicht. (Wo kämen wir - und er! - sonst wohl hin?) Verdrossen blieb ich beim Latein. Bis das Moralgeschwür eines Tages aufbrach. Ich hatte das lateinische und das deutsche Buch vor mir liegen und steckte plötzlich in der Zwickmühle: Nähme ich das deutsche, wäre ich aufsässig; nähme ich das lateinische, würde ich Gott ja zum dummen Tyrannen machen, d. h. noch schlimmer beleidigen. Ich war wie gelähmt. Da fiel mein Blick im Brevier auf den Satz: Deus Caritas est. Ich mußte lachen [Wie anscheinend schon als Einjähriger ohne Respekt vor würdigen Gefäßen]

.

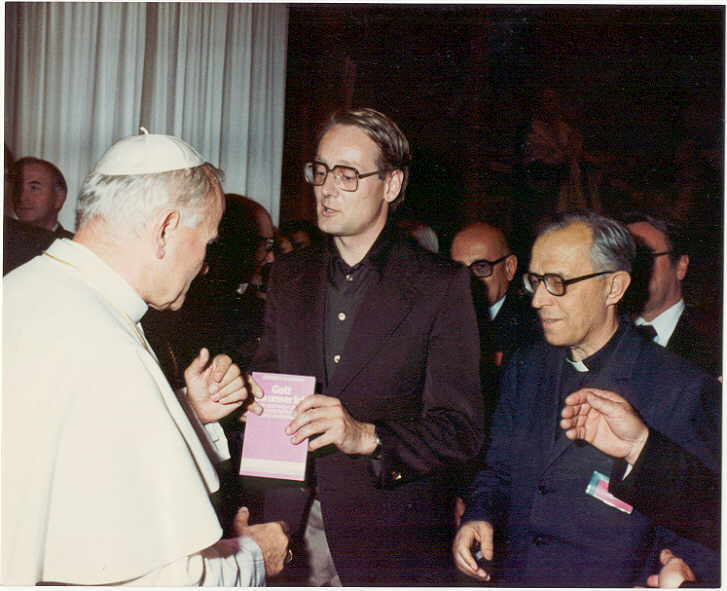

[Audienz bei Johannes XXIII. mit Erzbischof Schneider von Bamberg. Ich ganz links. Beim Handschlag meinte der Papst zu mir: "Das ist ein melancholischer Typ." Was der selige papa buono da feststellte, schwingt in dem Lied, das wenige Wochen vor seinem Tod entstand.]

Den Hochsommer 1963 verbrachte ich [Zusatz 2008: im großen Schlussexamen durchgefallen], schon "ausgeweiht", als Aushilfe in Peulendorf in einem leergeräumten Pfarrhaus; nur Bett, Stuhl und Tisch in einem Zimmer. Dort entstand zur russischen Melodie des Zwölfräuberliedes der "Zölibatssong" [der zweite, grimmigere. Der erste entstammt einem Frühling in San Pastore.]. Die ersten Strophen heißen:

Voll sind die Tage, wer weiß womit, leer sind die Nächte, wozu? Ach, neben mir geht kein lieber Schritt. Hochwürden heißt's, doch nie: du.

Bücher und Lieder sind meine Stärk, Eva allein wär das Glück. Nicht meines Wesens ist fremdes Werk, eigenes kehrt nie zurück.

Wohl ist es wahr, daß ein Freier hehr schon meine Seele gewann, nur fällt, die Seele zu spielen, schwer - schlecht steht das Brautkleid dem Mann.

Solch nie gestillter Wunsch war freilich nur der eine Pol jener belebenden Spannung; ihr anderer Pol, die überströmende Zärtlichkeit des Ganzen, muß nicht den einen, kann nicht den anderen mit Worten erklärt werden. Bist nicht verlassen, nur blind und taub, heißt es später im Lied. Die beseligende Huld im Herzen des Alls sehen und hören lernen muß, bis zum großen Erwachen, jeder, gleich welchen Standes, immer wieder neu.

Es folgten zwei stille Jahre der Doktorarbeit; ihr Thema war ein Vergleich von Thomismus und Palamismus. Von vier angefertigten Teilen wurde der erste (historische) von der Universität schließlich angenommen und später zusammen mit dem zweiten (dogmengeschichtlichen) im Würzburger AugustinusVerlag gedruckt. [Die beiden letzten Teile sind jetzt auch hier zu lesen.] Im August 1965 wurde ich von Rom nach Naila versetzt, der Praxisschock war spürbar.

Was soll ich von meinen sieben Kaplansjahren berichten? Zwischen Altar, Beichtstuhl, Klassenzimmer, Friedhof, Jugendheim, Krankenhaus, Wohnstuben und Schreibtisch ging es hin und her, viel war zu hören, zu denken und zu sagen, manches zu tun. [Beim Erstkommunion-Ausflug zeigte ich den Kindern, wie man die Perspektive umkehren kann:]

Ein "Höhepunkt" war jener Nachmittag, als mich drei Feuerbestattungen hintereinander trafen. Der Religionsunterricht fiel mir mitunter sauer. 20 Wochenstunden hindurch die Frohbotschaft der Befreiung im Zwangssystem Schule auszurichten, ist schon eine paradoxe Sache. "Lou ma mei Rou", meinte ein Flaschnerstift einmal verdrossen - ich tat's. Am ärgsten war die wöchentliche Schulmesse in Naila. Während vorne der Herr Dekan lustlos amtete, mußte ich zwischen den Bänken auf und ab gehen, damit die lustlosen Schüler nicht allzu lustig würden.

Im Januar 1966 zog die Bundeswehr in Naila ein. Zum Hauptgottesdienst am Sonntag darauf wurden Offiziere und Soldaten in der Kirche erwartet, mit dem Predigen war ich dran. Nachdem der Herr Dekan bei der Frühmesse vom Beichtstuhl aus meine Predigt angehört hatte, mußte er voller Entsetzen in aller Eile selbst eine Predigt entwerfen. Tatsächlich entsprach meine naive Deutung nicht recht dem feierlichen Anlaß: "Angenommen, Herr B. (der führende Transportunternehmer des Städtchens) läßt seine zwei besten Fahrer sich in die zwei stärksten Lastwagen setzen und sagt zu ihnen: So, jetzt stellt euch Kühler gegen Kühler und dann drückt aufeinander los, so sehr ihr könnt - dann würden die Verwandten wahrscheinlich nach dem Irrenarzt schicken. So etwas zu tun ist offenbar Wahnsinn. Wenn es sich aber nicht um eine Firma handelt, sondern um ein ganzes Volk; wenn es nicht zwei Lastwagen sind, sondern hunderttausend; wenn nicht nur Motoren wirkungslos gegeneinander wüten, sondern Tausende von Menschen jahrelang ihre ganze Kraft gegeneinander stemmen; wenn das Ergebnis nicht ein Autofriedhof ist, sondern ein Massengrab: dann soll man nicht von Wahnsinn sprechen? ...Vielleicht denkt jetzt mancher von Ihnen: Schuster, bleib bei deinen Leisten! Kaplan, rede von Gott und der Frömmigkeit, aber nicht von Politik! Nun, ich rede nicht von Politik. Die Politik sieht nie aufs Ganze, sondern kümmert sich um ein besonderes Interesse; unseren Politikern ist die Sicherheit der Bundesrepublik anvertraut, denen drüben geht es um die Sicherheit ihrer DDR. Ob sie, so gesehen, recht haben oder nicht, das zu entscheiden kommt der Kirche nicht zu. Sie kann aber feststellen, daß dann, wenn man beide Armeen zusammen betrachtet, das heißt eben aufs Ganze gesehen, ohne Zweifel in größtem Umfang mit feinstem Scharfsinn der grauenhafteste Unsinn getrieben wird ... Gott steht unermeßlich über den streitenden Parteien, aber Gott ist in jeder kleinen Tat der Liebe, ob sie in Naila oder in Moskau oder gar in Peking geschieht."

Von Zeit zu Zeit, wenn die Gefühle besonders erregt waren, gelangt mir in jenen Jahren ein Lied. Im Juni 1968 entstand nach einer Hochzeitsfeier der Ohrwurm Angela. Alle hatten getanzt, auch ich mit der kleinen Cousine der Braut, wir hatten uns prächtig verstanden. ICH / DU / WIR sind die vielleicht besten Begriffe zum Verständnis der Heiligsten Dreifaltigkeit: reine Beziehungswörter. Daß menschliche Beziehungen an den innergöttlichen Anteil haben, das macht ihren unergründbar tiefen Sinn aus.

Hier die Melodie:

Das Mägdlein aber war zehn Jahr und mein eine halbe Stunde. Wir tanzten durch die Tänzerschar in ewigkeitstrunkenem Bunde. Denn du bist DU und ich bin ICH und wir sind WIR für immer: was heute war, kann nicht vergehn. Der Kern des Jetzt ist Gott.

Bald wird die Knospe Rose sein in jemands umzäuntem Garten; aus Most reift ihm erlesner Wein - und ich will den Himmel erwarten. Denn du bist DU und ich bin ICH und wir sind WIR für immer: was heute war, kann nicht vergehn. Der Glanz des Einst war Gott.

Die Rose welkt und fault zuletzt, vom Wein bleibt die leere Flasche. Die Plätze werden neu besetzt. Zwei Fröhliche enden als Asche. Doch du bist DU und ich bin ICH und wir sind WIR für immer: was "Heute" war, kann nicht vergehen. DAS HERZ DER ZEIT IST GOTT.

Dann geschah die zweite Wende , lustigerweise wieder mit derselben Formulierung: heirate ich sie? Warum eigentlich nicht? Nach der Abschiedspredigt *

[Nachschrift im August 2006 Weil meine Untat inzwischen verjährt sein dürfte, will ich sie erzählen. Als ich im August 1972 beim Standesamt Nürnberg das Aufgebot bestellen wollte, stieß der Beamte auf einen rechtlichen Haken. "Ihre Verlobte ist Spanierin. In Spanien (seltsamerweise Thema meiner ersten Melodie) ist die katholische Eheschließung auch die staatliche, deshalb bestimmt ein zwischenstaatliches Abkommen, daß ich Sie nur trauen kann, wenn Sie mir von der hiesigen spanischen Kirchengemeinde eine offizielle Traubereitschaftserklärung bringen." Kein Problem, die besorge ich, war meine kühne Antwort. Kühn, weil unmöglich. Nach katholischem Kirchenrecht ist ein Priester juristisch ehe-unfähig. Kein Pfarrer auf der Welt konnte eine solche Bescheinigung erteilen. Was tun? Wir fuhren zu den freundlichen Schwestern in der Lilienstraße, die uns gut kannten, nicht unseren Plan. Der Pfarrer Don Pedro, ein baskischer Sozialist, war in Urlaub, sein blutjunger Vertreter verstand kein Deutsch. Während einer munteren vielstimmigen Plauderei sagte ich zu ihm: Ich brauche ein Papier, darf ich mal suchen? - Nur zu. - Bald hatte ich den Block mit den Vordrucken in der Schublade gefunden. Ich spannte eine Traubereitschaftserklärung in die Schreibmaschine, füllte alles aus, setzte den Stempel dazu und reichte dem Zuständigen das Blatt: Hier mußt du unterschreiben. Er tat es - unwissend oder wohlwollend. So wurde mein Erstgeborener, der exakt neun Monate nach der amtlichen Trauung zur Welt kam, Deutscher.

* zogen wir in eine Wohngemeinschaft, doch nach einem Dreivierteljahr wieder aus, weil Kinder dort unerwünscht waren. Bei der kanonischen Vernehmung im Ordinariat konnte und wollte ich keine Gründe finden, die mein Priestertum als Irrtum hätten erscheinen lassen. Im Gegenteil, gab ich amtlich zu Protokoll, ich käme mir vor wie ein halb ins Wasser getauchter Bleistift: Alle Welt spricht von gebrochener Existenz, täuscht sich aber; er selbst weiß, daß er ganz und gerade ist.

[Nachschrift am 6. August 2006. Als ich die Idee solch optischer Täuschung später einem katholischen Freund vortrug, wurde der fast böse: wie ich dazu käme, den doch offensichtlichen Bruch abzuleugnen? An jenem Abend fiel mir keine Antwort ein. Inzwischen weiß ich sie. Anders als irdische Medizin, heilt die Gnade total, in der Wurzel, rückwirkend. Einen Riß, den sie zusammenwachsen läßt, gibt es darum von Anfang an nur als überwunden. Als letztbestimmende Wirklichkeit hat es ihn zu keiner Zeit gegeben, in diesem Sinn also: nie. Nicht ungeknickt geblieben ist der Bleistift, wird aber je JETZT sogleich wieder ganz. Daß solche radikale Heilung nicht mein Werk sondern unverdiente Gnade ist, wurde mir nach weiteren Jahren durch eine anrührende Doppel-Koinzidenz bedeutet [Zusatz 2008: noch welche]. Während einer Romreise gingen meine Frau und ich gegen zehn Uhr abends an der Gregoriana vorbei, meiner alten Universität. Schade, meinte ich, daß sie zu ist, ich hätte sie dir gern gezeigt. "Pfeigrad" (würde Karl Valentin sagen) in diesem Augenblick sehe ich, wie zwei schwarze Gestalten sich an dem Türchen im großen Tor zu schaffen machen. Ich eile hin und bitte die beiden Jesuiten, ob ein früherer Student seiner Frau die Uni von innen zeigen darf. Sie sind gern bereit, und wir treten in die Halle. Einer der Patres spricht Italienisch mit spanischem Akzent, bald bedienen meine Spanierin und er sich ihrer Muttersprache. Und siehe da: Der Professor hat in ihrem kaum bekannten Geburtsstädtchen einen Teil seiner Studien verbracht, hat in derselben Konditorei die gleichen Törtchen bestellt wie ihre Mutter. Verblüfft lausche ich dem fröhlichen Geplauder. Etwas in mir atmet auf, ein heimlicher Krampf lockert sich angesichts dieser Offenbarung, wie die gegensätzlichen Hälften meines Lebens sich - ohne mein Zutun! - wunderbar vertragen. ICH damals und ICH jetzt, beide gehören wir, Deo gratias, zu UNS, der gottgewollten Einheit aller meiner Gestalten. Nachschrift am Weißen Sonntag 2013: Bei der Predigt unseres Pfarrers P. Leslav wird mir neu klar, dass dies eine Aktualisierung des Tomas-Erlebnisses war. Bewusstsein einer Total-Heilung heißt gerade nicht Verdrängung, im Gegenteil! "Rubinen gleich die Wunden all", singen wir an Ostern. Unser Heil ist und bleibt geschichtlich. Meine Wunden sind nicht nur meine, sondern die ewig leuchtenden des Christus in mir. Halleluja !]

Die Dispens aus Rom kam überraschend bald. Im Aufsatz "Treu und Neu" begründe ich, warum die Unkalkulierbarkeit der päpstlichen Dispenspraxis mir als geistlich wertvoll erscheint: Niemand sieht voraus, wie der nächste Papst sich verhalten wird, deshalb ist es einem jungen Mann möglich, sein ganzes Leben an diese Entscheidung zu setzen. Stünde die Dispensmöglichkeit von vornherein fest, so könnte er sich nur vorläufig binden. Karl Rahner meinte im Herbst 1980 am Frühstückstisch im Germanikum, dieser Artikel habe ihm gefallen, weil die Autoritäten wohl nicht leicht sagen könnten, wie sie zu dieser These stünden. Ich meine sie freilich nur theoretisch, als geistliche Wertung einer Sinnmöglichkeit innerhalb des bestehenden Rechtszustandes der Ungewißheit. Ein geistlicher Wert macht ja als solcher die Zustände, die er voraussetzt, keineswegs erstrebenswert! Wenn jemand einen Juden vor den Nazis versteckte, war er ein Held. Daß solches Heldentum in ordentlichen Zeiten unmöglich ist, rechtfertigt nicht das Unrechtssystem.

Praktisch bin ich für die Dispenspolitik Pauls VI. und für die Wiederzulassung Geschiedener zu den Sakramenten. Christus ist der Neue Anfang. Wer im morgendlichen Meer wieder auf den Goldteppich zuschwimmen will, den die Sonne aufs Wasser blitzt, der muß, aus dunkler Tiefe auftauchend, nicht an den Ort zurück, wo er im Sinken das Gold verlassen hatte, sondern darf sich ihm da zuwenden, wo er jetzt ist.

Das ebenso wichtige komplementäre Prinzip Treue kann institutionell zwar gestützt, aber nicht durchgesetzt werden. Wochen vor seinem Tod sagte mir in Rom der angesehene Moraltheologe Pater Hürth, die Ehe sei - von Gott aus gesehen deshalb unscheidbar, damit junge Eheleute nicht schon beim ersten Krach auseinanderliefen; das muß unbedingt verhindert werden. Die bloße Möglichkeit der Scheidung zöge allzuoft ihre Wirklichkeit nach sich, deshalb muß sie unmöglich sein und bleiben. Das Argument klingt gut, ist aber doch wohl so zu verstehen, daß die Scheidung moralisch ähnlich unmöglich ist wie der Mord. Auch eine Ehe ist ein menschliches Lebewesen. Aus dem absoluten Verbot des Mordes folgt aber doch nicht, man solle den Tod des Ermordeten nicht gelten, die Leiche vielmehr unbestattet im Wohnzimmer verwesen lassen, wie es vielen sogenannten katholischen Ehen ergangen ist und ergeht.

Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit war ich fünf Monate als städtischer Mitarbeiter im Nürnberger KOMM tätig. Dort wird mit viel Engagement und aufreibender Arbeit versucht, seelisch und geistig heimatlosen jungen Leuten nicht nur den trügerischen Eindruck, sondern die Erfahrung zu vermitteln, daß sie angenommen sind. Ich bin sympathischen Zweiflern und Atheisten begegnet und habe manches (mindestens mich, d. h. meinen linken Pol) weiterbringende Gespräch führen können. Nicht wenige, die von ihrer sehr bestimmten Sicht durchdrungen waren, störten sich allerdings bald an meiner kämpferisch anti-ideologischen Ideologie des Anti-ism-ismus (auch Weiß ist eine Farbe, hatte ich von Gilbert Chesterton gelernt). Schließlich wurde ich von der "links"-majorisierten Vollversammlung als nicht länger tragbar entlassen. Mir war es recht, doch möchte ich jene so ganz andere Zeit nicht missen.

Ich bewarb mich bei katholischen Akademien und als Religionslehrer, ohne Erfolg. Der Münchner Erzbischof Döpfner, selbst Altgermaniker, war während des Konzils oft im Kolleg und kannte mich. Von einem seiner Mitarbeiter mußte ich am Gründonnerstag 1974 telefonisch hören: "Der Herr Kardinal hat abgelehnt." Damals war ich niedergeschlagen, heute bin ich ihm dankbar, besser: der Quelle seines Nein. Unterm Krummstab ist gut leben, aber die Luft der Secular City macht frei.

Am Osterdienstag ging ich zur Abendsprechstunde ins Münchner Arbeitsamt. In dem Beruf, zu dem man mir dort riet, bin ich jetzt schon dreizehn Jahre tätig, und zwar gern. Er bringt mich viel mit jungen Menschen zusammen und führt oft genug in existentielle Tiefen, die der Kaplans-Alltag nicht häufiger erreichte. Neben diesem Haupt- und Brotberuf übe ich noch zwei andere aus, zum einen den des Gatten, gelegentlichen Hausmannes und Vaters von fünf Kindern, zum andern den eines forschenden und schreibenden Theologen. [Bei einem Atheismus-Kongreß hatte ich Gelegenheit zu einem Buchgeschenk.]

Drei Berufe zu haben bringt den Vorteil mit sich, daß man sich stets von mindestens zweien erholt und den seltenen Urlaub von allen dreien als besonders köstlich erlebt.

Dankbar bin ich meinen katholischen Glaubensgeschwistern dafür, daß ich als Priester ohne Amt keinerlei Diskriminierung erfuhr. Mein letzter Pfarrer, der noble Dekan Paul Holzmann, hat mir mit einem freundschaftlichen Zeugnis den Weg in den neuen Beruf geebnet. Von keinem Gemeindemitglied kam auch nur die geringste Schmähung; sogar unsere gute überkatholische Seele, für die jede Handkommunion ein Teufelswerk war, hat mich herzlich verabschiedet. Unser Ältester wurde zusammen mit zwei anderen Kindern in einer ökumenischen Feier getauft, die Zweite von meinem Freund Ernst Schmitt (der mich als Regens nach Rom geschickt hatte), die Dritte von einem Mitstudenten aus dem Kolleg, dem dänischen Indiomissionar in Peru, Peter Hansen; seine Ansprache in der alten Kapelle von Altenfurt ("wir leben so wenig, weil wir uns so wenig zu sterben trauen") hat auch die Heiden unter den Taufgästen erreicht. Der Vierte wurde von Paul Holzmann getauft, und die Fünfte - auf daß auch die südliche Traditionslinie der Kirche durch unsere Familie fortgeführt werde - in Spanien, nämlich in jener Kapelle am Meer, in die meine Frau als Kind während ihrer Ferienwochen am noch menschenleeren Strand zur Sonntagsmesse kam. Für unser fünftes Kind habe ich, während es noch unterwegs war, ein Buch geschrieben ("An Quintulum oder Seiltanz des Herzens"). Die ideologischen Grundspannungen, die von der einen Menschheit - auch in jedem von uns - ausbalanciert werden müssen, führen zu gegensätzlichen Takten eines umfassenden Rhythmus: Jeder Takt stimmt, sofern und solange er "dran" ist (dies scheint mir die deutsche Übersetzung des neutestamentlichen kairós), und wird zur tödlichen Häresie, sobald er die eigene Wahrheit als isolierte durchhalten, den anderen Takten überlagern und anders geschalteten Menschen aufzwingen will. [Leider stimmen zwar die Teile, ihr systematisches Gefüge aber ist mißglückt, wie ich 1989 einsah. Wie es zu dem Fehler kam und wie er korrigiert wurde, steht hier.]

Eine ähnliche Thematik verfolgt auch das derzeit entstehende Buch (Arbeitstitel: Gespanntes Heil): Die Wahrheit hat für uns Menschen - und auch für die Kirche - nicht die Form eines Klotzes, den man be-sitzen oder anderen an den Kopf werfen kann, vielmehr ist ihr Grundmodell die unendliche innergöttliche Gespanntheit der Dreieinigkeit. Welche Folgen sie für den christlichen Umgang mit fremder Wahrheit und deren Anhängern hat, hätte, haben sollte, noch nicht hat, das zu erforschen verdient alle Leidenschaft. [Zusatz im Juli 2008: Dazu entstanden um 1970 auch Lieder, zwei davon habe ich soeben veröffentlicht.]

So möchte ich mit dem, was ich schreibe, meinen geringen Beitrag dazu leisten, daß die Menschheit im Großen mehr und mehr das wird, was Gottes Gnade den Meinen und mir im Kleinen zu sein geschenkt hat: eine normale, ohne Harmoniezwang insgesamt doch friedliche Familie.

Veröffentlicht 01/1989 in: Georg Denzler (Hrsg.), Lebensberichte verheirateter Priester (Serie Piper 964), S. 141-160. [Zusätze 2003, 2006, 2008]

Ergänzung im Juli 2008:

Angeregt von Pater Klein, schloss ich mich der "Weltkonferenz der Religionen für den Frieden" an und nahm 1978 am Europäischen Treffen in Rom teil. Seit September 1988 bin ich in der Nürnberger Gruppe aktiv. Hier entwickelte sich im Lauf der Jahre das ökumenische Glaubensverständnis der Großen Liebesgeschichte: Jede Weltreligion ist eine ihrer Etappen. Dargestellt wird dieser "Glaube für das neue Jahrtausend" im gedruckten Buch von 2001, einem Abriss von 2006, der Radio-Sendung und jetzt dem Online-Buch von 2007.

Im Uni-Seminar des SS 2008 über das große Trialog-Buch von Kuschel wird mir klarer, wie von meinem Konzept "Liebesgeschichte" Kuschels großartig ausgearbeitete Sicht der gleichberechtigten Abkömmlinge Adams, Noachs und Abrahams geschärft und erweitert wird. Wechselseitige Beziehungen von Geschwistern sind wichtig und lebendig, aber rein tatsächlich, dem Denken nicht fassbar. Anders die gegensätzlichen Etappen einer Liebesgeschichte. Sie beziehen sich verstehbar aufeinander. Zudem gehört zu ihnen auch der religionskritische Humanismus; von ihm sieht Kuschel ab. Mir scheint der Trialog der Monotheismen ein Paradigma innerhalb des umfassenderen und deutlicher struktrierten der Großen Liebesgeschichte Gottes mit seiner Menschheit.

»Bevor« (wir müssen zeitlich unterscheiden, was ewig ineinander geschieht) »der« Unendliche sich seiner Liebsten zuneigt, birgt und formt »die« Unendliche uns in ihrem mütterlichen Schoß. Ein Embryo lebt in seiner Mutter, kennt sie aber nicht als Person. Das ist der Sinn des - westlichen Hirnen so rätselhaften - Satzes, der Buddhismus sei eine Religion ohne Gott. Pater Klein hat uns von seiner intensiven Begegnung mit Japan kaum gesprochen, dennoch hat sein Zen-Geist uns geprägt.

Volle Internet-Adresse dieser Seite: http://www.stereo-denken.de/vita.htm

Siehe auch des Verfassers alten und neuen Predigtkorb auf dem katholischen Server www.kath.de

Kommentare bitte an Jürgen Kuhlmann